Pur

non possedendo esemplari di questa rarissima specie, Vinassa De

Regny non esita ad identificare la specie descritta dal De

Gregorio con il Conus

bimarginatus (Mayer,

1888) (1),

della medesima località.

C'est

une petite jolie espèce dont je regrette de ne posséder qu'un

exemplaire en partie cassé. Malgré le grand nombre des espèces

analogues elle me parait qu'elle diffère des espèces voisines

par des nombreux caractères et qu’on ne puisse pas

l'identifier à aucune d'elles. Parmi les espèces analogues je

dois citer Conus

Defrancei Desh.

(Bassin pl. 100, f. 7-9). C.

incomptus Desh.

(Idem f. 12-13) nodulosus

Desh.

(Idem f. 24-26) lineolatus

Sol.

(Edwards Eoc.Moll. pl. 24, f. 10), concinnus

Sow.

(Idem pl. 24, f. 13) etc. Mais parmi ces espèces celle avec

laquelle il a la plus grande affinité me semble C.

Lamarcki Edw.

(Edwards Eoc. Moll. p. 194, pl. 25, f. 3). Il diffère de celui

ci seulement à cause des sillons qui occupent toute la surface.

Je

n'ai pu sacrifier mon unique spécimen ijour constater si les

cloisons sont réellement résorbées en partie, mais tous les

caractères extérieurs de la coquille sont bien ceux de

Conorbis. Il présente une étroite analogie

de galbe et d'ornementation avec C. emarginata

D'Orb. = C. marginata Grat.

(n. Lk), Grat. Tabl. Dax, n° 330, et Atlas, pl. XX, fig. 46) du

Stampien de Gaas; toutefois sa taille est un peu moindre, la

dépression suturale est moins creuse, les cordons spiraux du

dernier tour sont plus nombreux, plus rapproçhés et beaucoup

moins saillants. C. emarginata est très

vraisemblablement une mutation ancestrale de C. Raulini.

Le genre Conorbis aurait donc survécu jusqu'à

l'Aquitanien.

This

is a pretty little species, of which I regret having only one

partially broken specimen. Despite the large number of similar

species, it seems to me that it differs from neighboring species

in many characters and that it cannot be identified with any of

them. Among the similar species I must mention Conus Defrancei

Desh. (Bassin pl. 100, f. 7-9). C. incomptus Desh. (Idem

f. 12-13) nodulosus Desh. (Idem f. 24-26) lineolatus

Sol. (Edwards Eoc.Moll. pl. 24, f. 10), concinnus Sow.

(Idem pl. 24, f. 13) etc. But

among these species the one with which it has the greatest

affinity seems to me to be C.

Lamarcki Edw.

(Edwards Eoc. Moll. p. 194, pl. 25, f. 3). It differs from this

only because of the furrows which occupy the entire surface.

I

was unable to sacrifice my only specimen to determine whether the

septa are truly partially resorbed, but all the external

characteristics of the shell are indeed those of Conorbis.

It shows a close analogy in shape and ornamentation with C.

emarginata D'Orb. = C. marginata

Grat. (n. Lk), Grat. Tabl. Dax, no. 330, and Atlas, pl. XX, fig.

46) from the Stampian of Gaas; however, its

size is slightly

smaller, the sutural depression is less deep, the spiral cords of

the last whorl are more numerous, closer together, and much less

prominent. C. emarginata is very likely an

ancestral mutation of C. Raulini. The genus

Conorbis would therefore have survived until the

Aquitanian.

Si

tratta di una specie piuttosto piccola, di cui mi rammarico di

avere solo un esemplare parzialmente rotto. Nonostante il gran

numero di specie simili, mi sembra che differisca dalle specie

vicine per molti caratteri e che non possa essere identificata

con nessuna di esse. Tra le specie simili devo menzionare Conus

Defrancei Desh. (Bassin tav. 100, f. 7-9). C. incomptus

Desh. (Idem f. 12-13) nodulosus Desh. (Idem f. 24-26)

lineolatus Sol. (Edwards Eoc.Moll. tav. 24, f. 10),

concinnus Sow. (Idem f. 24, f. 13) ecc. Ma tra queste

specie quella con cui ha la maggiore affinità mi sembra essere

C. Lamarcki

Edw. (Edwards Eoc. Moll. p. 194, tav. 25, f. 3). Si differenzia

da questo solo per i solchi che occupano l'intera superficie.

Non

sono stato in grado di sacrificare il mio unico esemplare per

determinare se i setti siano effettivamente parzialmente

riassorbiti, ma tutte le caratteristiche esterne della conchiglia

sono effettivamente quelle di Conorbis. Mostra una stretta

analogia nella forma e nell'ornamentazione con

C.

emarginata D'Orb. = C. marginata

Grat. (n. Lc), Grat. Tabl. Dax, n. 330, e Atlas, tav. XX, fig.

46) dello Stampiano di Gaas; tuttavia, le sue dimensioni sono

leggermente inferiori, la depressione suturale è meno profonda,

i cordoni spirali dell'ultimo giro sono più numerosi, più

ravvicinati e molto meno prominenti. C. emarginata

è molto probabilmente una mutazione ancestrale di C. Raulini.

Il genere Conorbis sarebbe quindi sopravvissuto fino

all'Aquitaniano.

|

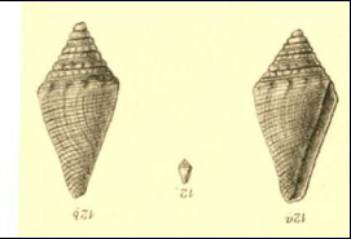

Coquille

de petite taille, assez longue, biconique, couverte de petits

sillons transverses. Spire conique, assez longue, á sommet

pointu. Tours au nombre de neuf environ, étroits, séparés par

une suture linéaire, légèrement canaliculés au milieu,

relevés en bourrelets obtus le long des sutures. Dernier tour du

double plus long que la spire, anguleux en arrière. Ouverture

très étroite, à bords parallèles.

Parmi

les petits Cônes éocènes, c'est, je pense, le C.

Defrance, du

calcaire grossier, auquel mon espèce ressemble le plus. Or, elle

en diffère par son système de sillons transverses et aussi,

paraît-il, par sa spire un peu moins pointue et plus

régulièrement conique(2).

Unicum.

|

|